भक्ति आंदोलन: आध्यात्मिक प्रेम और सामाजिक सुधार की क्रांति

भक्ति आंदोलन का परिचय

भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रांति के रूप में उभरा। यह आंदोलन 7वीं शताब्दी CE में दक्षिण भारत में शुरू हुआ और भक्ति के मार्ग को आध्यात्मिक मुक्ति का सबसे सरल और अर्थपूर्ण तरीका माना गया, जो जाति की कठोर सीमाओं को पार करता है। 15वीं शताब्दी तक, भक्ति आंदोलन ने पूरे भारत में लोगों के दिलों और दिमागों पर कब्जा कर लिया।

भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत

भक्ति आंदोलन के केंद्र में कुछ क्रांतिकारी विचार थे:

● भक्ति का महत्व: इस आंदोलन ने सीधे ईश्वर से संबंध को प्राथमिकता दी, जिसमें पुजारियों या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं थी। भक्ति को भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग माना गया।

● आध्यात्मिक समानता: संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, यह घोषणा करते हुए कि सभी आत्माएँ भगवान के सामने समान हैं। यह संदेश विशेष रूप से उत्पीड़ित और निम्न जातियों के लिए गूंजा।

● स्थानीय भाषाओं का उपयोग: भक्ति संतों ने स्थानीय भाषाओं जैसे अवधी, ब्रज, तमिल, मराठी, हिंदी और बंगाली में कविताएँ, गीत और शिक्षाएँ लिखीं।

● भावनात्मक पूजा: भक्ति परंपरा ने व्यक्तिगत देवता के प्रति भावनात्मक समर्पण और प्रेम को प्राथमिकता दी, जैसे भगवान राम, कृष्ण या शिव।

● सांस्कृतिक समन्वय: विशेष रूप से उत्तर भारत में, भक्ति आंदोलन ने सूफी रहस्यवाद के साथ मिलकर हिंदू और इस्लामी भक्ति आदर्शों का समन्वय किया।

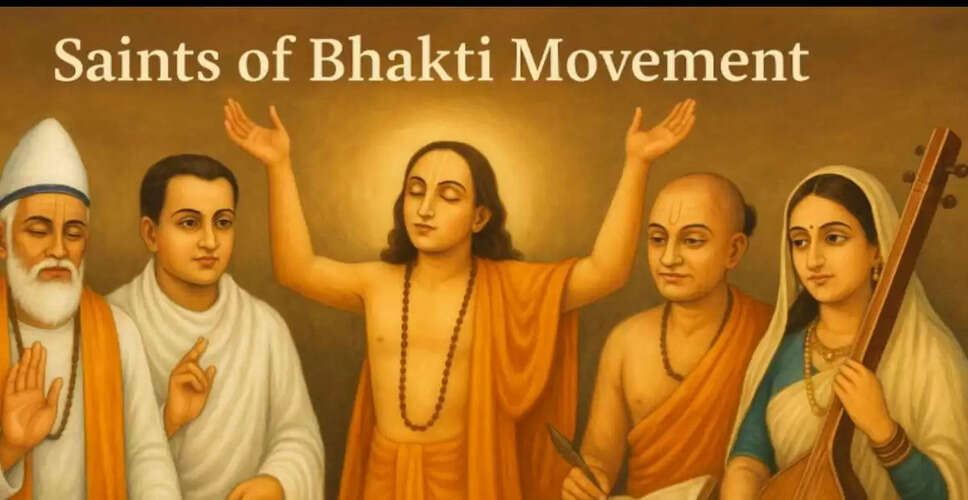

भक्ति आंदोलन के संत

भक्ति आंदोलन ने कई महान संतों की आवाज़ों के माध्यम से फल-फूल किया, जिन्होंने इसके दार्शनिक और भक्ति ढांचे में अद्वितीय योगदान दिया। यहाँ कुछ प्रमुख संतों की सूची है जिन्होंने इस आंदोलन को आकार दिया:

● जगदगुरु रामानुजाचार्य (1017–1137): विशिष्टाद्वैत वेदांत के दार्शनिक, रामानुज ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सभी जातियों के लिए भक्ति के माध्यम से मुक्ति संभव है।

● जगदगुरु निंबार्काचार्य (1130–1200): उन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत विकसित किया, जो कृष्ण और राधा के बीच घनिष्ठ संबंध पर जोर देता है।

● जगदगुरु माध्वाचार्य (1239–1319): उन्होंने द्वैत वेदांत का समर्थन किया और भगवान और आत्मा के बीच स्पष्ट द्वैत का प्रस्ताव रखा।

● वल्लभाचार्य (1479–1531): उन्होंने पुष्टिमार्ग परंपरा की स्थापना की, जो शुद्धाद्वैत को बढ़ावा देती है।

● चैतन्य महाप्रभु (1486–1533): कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति ने समूहिक कीर्तन को लोकप्रिय बनाया।

● कबीरदास (1398–1518): एक बुनकर, कबीर ने अपने पदों के माध्यम से धर्म के कट्टरपंथ का विरोध किया।

● गुरु नानक (1469–1539): सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक ने ईश्वर की एकता और मानवता की भाईचारे पर जोर दिया।

● मीराबाई (1498–1546): राजपूत राजकुमारी, मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के माध्यम से सामाजिक परंपराओं को चुनौती दी।

● गोस्वामी तुलसीदास (1532–1623): रामचरितमानस के लेखक, तुलसीदास ने भगवान राम की कहानी को आम लोगों तक पहुँचाया।

● सूरदास (1483–1563): एक दृष्टिहीन कवि, सूरदास के गीत कृष्ण के बचपन और दिव्य खेल पर केंद्रित थे।

● मलूक दास (1574–1682): उन्होंने दिल की पवित्रता और नैतिक जीवन पर जोर दिया।

● श्रील प्रभुपाद (1896–1977): उन्होंने कृष्ण भक्ति को वैश्विक स्तर पर फैलाया।

● जगदगुरु कृपालु जी महाराज (1922–2013): उन्होंने आधुनिक युग में श्री राधा-कृष्ण भक्ति को पुनर्जीवित किया।

● सत्य साईं बाबा (1926–2011): उन्होंने भक्ति को सामाजिक सेवा के साथ जोड़ा।

● श्री श्री रविशंकर (1956 में जन्मे): उनकी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रमों में भक्ति के तत्व शामिल हैं।