अयोध्या में रामलला के दर्शनों की तीर्थयात्रा की महत्ता

रामलला के दर्शनों की यात्रा

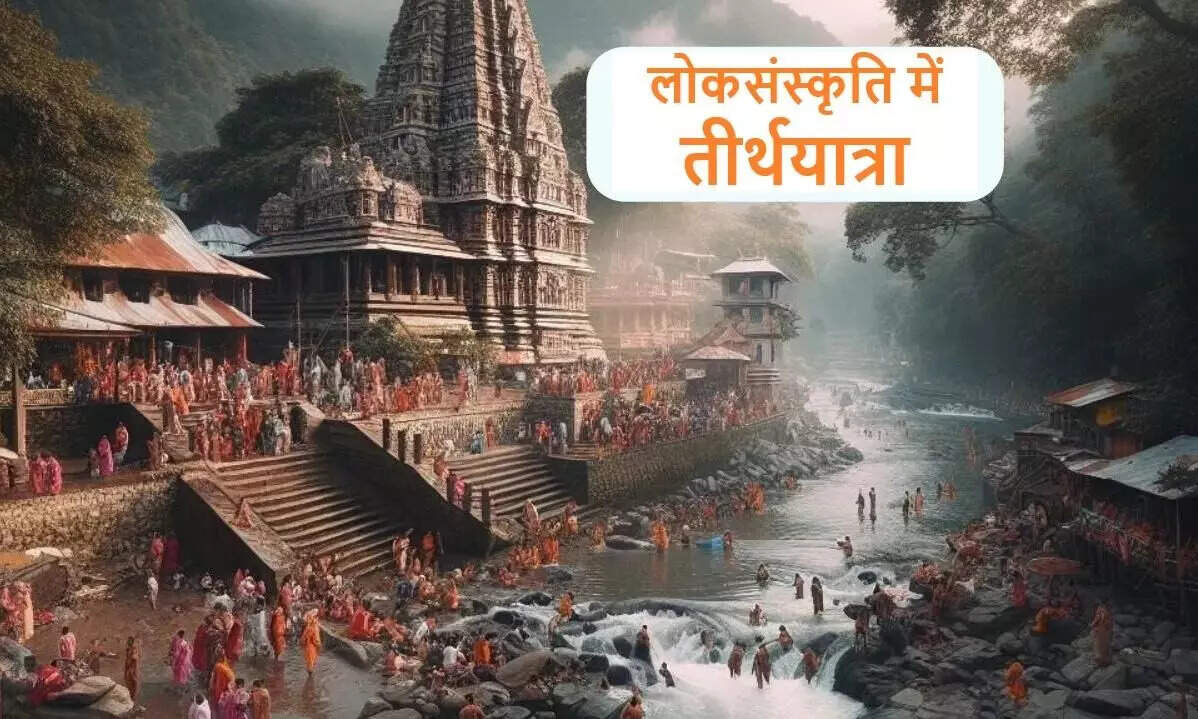

अयोध्याधाम में रामलला के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। राम का हर रूप और अवस्था लोगों को अपनत्व का अनुभव कराती है। समाज ने अपने संस्कारों और परंपराओं में राम को हमेशा अपने निकट पाया है। लोग अपने ग्रामदेवता की पूजा करते हैं और चावड़ी-चौपाल तथा पंचवटी के देवताओं के प्रति भी उनकी आस्था है। अपने घरों में भी देवी-देवताओं की पूजा की जाती है। ईश्वर के प्रति यह अटूट विश्वास लोगों को उनके गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर तीर्थयात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करता है। लोकसंस्कृति ने तीर्थयात्रा की परंपरा को सदियों से बनाए रखा है।

ईश्वर की उपासना और प्राप्ति के कई साधन हैं। तीर्थयात्रा, जिसमें देवस्थानों का दर्शन और पवित्र नदियों में स्नान शामिल है, को ईश्वर प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। समाज में यह मान्यता है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है, तब वह तीर्थयात्रा की योजना बनाता है। या फिर कोई युवा अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्य को तीर्थ यात्रा पर ले जाता है। लोक परंपरा के अनुसार प्रमुख तीर्थस्थल हैं—चारधाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, शक्तिपीठ, पवित्र सरोवर-नदियाँ, पर्वत, प्राचीन मंदिर, और आश्रम।

मध्यप्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में तीर्थयात्रा की मजबूत परंपरा रही है। यहां के लोकगीत इस परंपरा को समृद्ध करते हैं। आमतौर पर तीर्थयात्रा की योजना पूरी विधि-विधान से बनाई जाती है।

मालवा-निमाड़ क्षेत्र के लोग चारों धामों की यात्रा में सबसे पहले जगन्नाथ धाम की यात्रा करते हैं। यह यात्रा पूर्व दिशा से शुभारंभ करने की मान्यता के कारण होती है। इसके बाद द्वारकाधीश धाम के दर्शन किए जाते हैं। फिर उत्तर में हिमालय के बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री के दर्शन होते हैं। इस यात्रा की कठिनाइयों के कारण इसे सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। तीर्थयात्री गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वरम् में शिवजी को अर्पित करते हैं और लौटते समय ओंकारेश्वर और बाबा महाकालेश्वर को जल अर्पित करते हैं।

आजकल लोग यात्रा की योजना आवागमन के साधनों के अनुसार बनाते हैं। पहले मुहूर्त निकालकर ही तीर्थयात्रा प्रारंभ होती थी। यात्रा की तिथि पहले से तय की जाती थी और गांव के मुखिया यात्रियों के नाम लिख लेते थे। लोकगीतों में भक्त और देवता के बीच का अपनापन झलकता है।

लोक अपने प्रियजनों को मंदिर तक पहुंचाकर वापस लौट आते हैं। तीर्थयात्रा पर जाने वाले लोग रात को भूमि या चटाई पर सोते हैं और सुबह तैयार होते हैं। इस दिन लोग मंदिर जाकर यात्रियों को विदाई देते हैं। तीर्थयात्रा के कष्टों का अनुभव एक रात मंदिर में सोने से ही होता है। जो लोग दृढ़निश्चयी नहीं होते, वे जल्दी लौट आते हैं। तीर्थयात्रियों को ‘तीर्थवासी’ कहा जाता है। घरवालों को उनकी याद आती है, तो महिलाएं तीरथ-गीत गाकर अपने मन को समझा लेती हैं।

तीर्थयात्रा के बाद गांव में लौटने पर खुशी का माहौल बनता है। अड़ोस-पड़ोस में कई महीनों तक आनंद का वातावरण रहता है। जब लोग सुनते हैं कि तीर्थवासी लौट आए हैं, तो वे मिलने आते हैं। यह ऐसा लगता है जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। रिश्तेदार वस्त्र भेंट करते हैं और यात्रा के दौरान तीरथ-गीत गाए जाते हैं।

तीर्थयात्रा देश की अखंडता को बनाए रखती है और सामाजिक-सांस्कृतिक-आध्यात्मिक संरचना को मजबूत करती है। यह भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का मूल मंत्र है। तीर्थयात्रा की परंपराएं देश के हर क्षेत्र की लोकसंस्कृति को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि तीर्थयात्रा की परंपरा को लोकसंस्कृति ने सदियों से बनाए रखा है।